序説/尼崎の歴史の舞台2コラム/前近代の干拓技術(南出眞助)

干拓できる限界

動力ポンプのない時代には、常に海面下にある土地を干拓〔かんたく〕することは不可能でした。いったん堤防を築いてなかの水を汲〔く〕み出しても、雨水や堤防の下から浸入する海水が溜〔た〕まるからです。したがって前近代の干拓は、葦〔あし〕の茂るような自然陸化地から始まり、しだいに沖へ延びたとしても、満潮時にわずかに海面下に没する程度で、干潮時には自然排水できるような干潟までが限界でした。

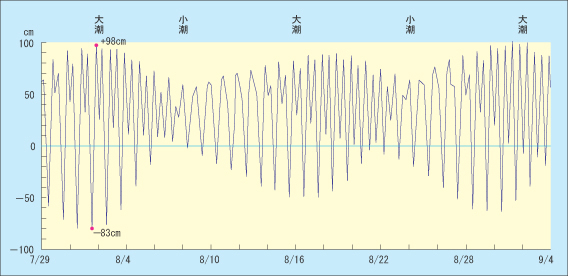

満潮と干潮との差は、新月・満月の頃に大きく(大潮)、上・下弦月の頃に小さく(小潮)なります。年間では8〜9月頃が最大となります。また太平洋側では大きく(1〜2m)、日本海側では小さく(0.3m以下)、湾入部では大きく(瀬戸内海の福山・尾道で3m、九州の有明海最奥部で5m)なります。

大阪港を例にとると、気象庁の2004年データでは、8月1日(八朔〔はっさく〕とも言う)の大潮の潮位差が最大でした。満潮位は平均海面プラス98cm、干潮位はマイナス83cm。最高潮位は高い堤防さえ築けば防げますが、最低潮位までは干拓できません。小潮時には大潮時ほど干潮位が下がらないため、排水できないからです。

図1 大阪湾の潮位変動(2004年7月29日〜9月4日)

この8月は1日(八朔・はっさく)の大潮の潮位差が最大でした。満潮位は平均海面プラス98cm、干潮位はマイナス83cm。

出典:http//www.data.kishou.go.jp/marine/tide/suisan/suisan.php

古代の堤防

古代の堤防は、ほとんどが土堤でした。護岸工事に木杭と石堤を組み合わせる技術は、古く弥生時代からありました。長崎県壱岐〔いき〕島の「原の辻遺跡」の遺構は、河川沿いの船着場跡と推定されています。滋賀県の琵琶湖に面した「大中の湖南遺跡」では、防波堤のような形をした6世紀末期の石堤が出土しました。ほかにも、河川や池に沿って石の護岸を施した古代遺跡が見られますが、海岸堤防に較べればはるかに小規模です。

現尼崎市域にあった荘園・猪名荘〔いなのしょう〕を描いた平安時代後期の「摂津職〔しき〕河辺郡猪名所地図」(古代編第2節3参照)には、図の下方に「南海」「杭瀬浜」「長渚〔ながす〕浜」「大物〔だいもつ〕浜」と、海岸を示す地名が記されています。図中には、海水から集落を守る堤防が何重も描かれ、「旧堤長七百五十五丈」「東外堤(長)百六十五丈」「西外堤長三百五十丈」(1丈は10尺すなわち約3m)とあるように、長いものは2kmを越えますが、すべて土堤であったと思われます。

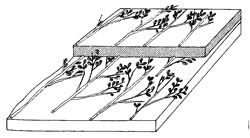

石材を用いずに、高い水圧に耐える土堤を築く技術としては、土層表面に木の枝や葉を敷きつめて重ね、斜面の崩落をくいとめる「敷粗朶〔しきそだ〕工法」あるいは「敷葉〔しきば〕工法」がありました。前述の「原の辻遺跡」や、大阪府の狭山池の断面から発見された7世紀の堤防本体および奈良時代の改修跡でも確認されています。

図2 敷葉工法模式図

『狭山池の築造と古代の大開発 第2回狭山池フォーラム』(大阪狭山市教育委員会、平成7年)より

中世の堤防と樋門

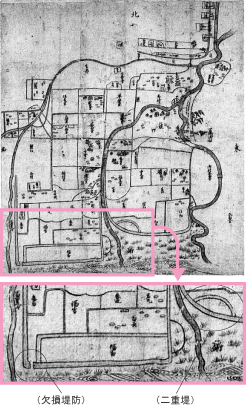

伊勢湾に面した荘園を描いた鎌倉時代後期の「尾張国富田荘絵図」(図3)では、堤防が二重に描かれている部分があり、そこに排水樋門〔ひもん〕が設けられていた可能性があります。堤防の内側は「悪水溜め」「潮溜まり」などと呼ばれる用排水系統の末端で、干潮時には樋門を開けて排水する必要があります。二重堤なら、デパートの二重扉のように、内外の急激な圧力差も緩和できます。姫路平野の海岸部に位置していた福井荘では、貞応3年(1224)の文書に「樋守〔といもり〕」が登場し、現地に伝わる水利慣行から見て、排水樋門の開閉を管理する業務ではなかったかとも推定されています。もちろん当時の樋門は、木製であったと思われます。

干拓先進地と呼ばれる有明海の最奥部でも、近世以前は土堤でした。『佐賀県干拓史』には「土井(土堤)を見るに、その中心点まで竹・木らしいものはもちろん、石のようなもの何一つ見当たらない」とあります。佐賀平野では超微粒の有明粘土〔ねんど〕層が厚く堆積〔たいせき〕していて石材が得にくいことと、地盤支持力がきわめて弱いこと、つまり石堤が自重で沈下することなども、自然条件として不利であったのかもしれません。

熊本平野では中世から石材が用いられていた可能性があります。有明海に近い「銭塘〔ぜんども〕」は、大慈寺の禅僧が中国で見聞した「銭塘江〔せんとうこう〕」の堤防に因んで命名したと伝えられる新開地で、弘安7年(1284)の寄進文書に「西は今堤を定め海辺まで開発を極めるべし」と記されています。

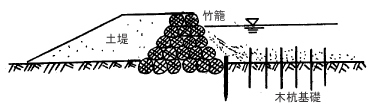

杭州に近い銭塘江は潮位差が大きく、10世紀頃に銭氏が「海潮」に対抗して築いた「土塘(堤)」がしばしば決壊するので、竹籠に石を詰めて積み上げ、その背後に土塘を築いたと伝えられています。

熊本県は「肥後の石工」で知られるように、阿蘇山の火山灰が固まった溶結凝灰岩〔ぎょうかいがん〕がやわらかく加工しやすいため、古くから「切り石」として利用されていました。銭塘の堤防に石籠や切り石を用いた痕跡〔こんせき〕は確認されていませんが、周囲では切り石の樋門が多く見られます。

図3 尾張国富田荘絵図にみる二重堤と欠損堤防(上:全図 下:部分拡大図)

『日本荘園絵図聚影』−下(東京大学出版会、平成8年)より

図4 銭塘江の海岸堤防模式図

周魁一・譚除明編『水利与交通志』(上海人民出版社、1998年)より作成

近世の干拓政策と工法

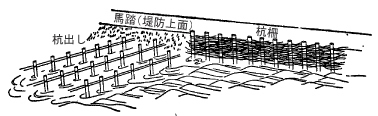

全国の新田開発を調べた菊地利夫氏は、石堤が普及するのは元禄以降であると述べています。熊本藩では藩費を投入した大規模な干拓地に石堤・石樋門が多用されたようです。佐賀藩では村単位の小規模な干拓が多く、「搦〔からみ〕」と呼ばれていました。その築堤法は、干潟に7〜8間〔けん〕(1間は約1.8m)の間隔で長さ2〜3間の松丸太を、頭を1〜2尺(1尺は約0.3m)残して打ち込み、そこに寄土鍬で土をつき固め、最後に潮留めをするというものでした。隣の白石平野(佐賀県)では、石材を用いた大規模な「六千間土居」が築かれました。これは松丸太を5尺間隔で打ち込み、相互に枝などを絡め、柴を敷いて土を盛り、外面に石垣を敷くという工法でした。木杭を並べる工法を古くは「柵〔しがらみ〕」法と呼んだのが、搦の語源だとも言われています。

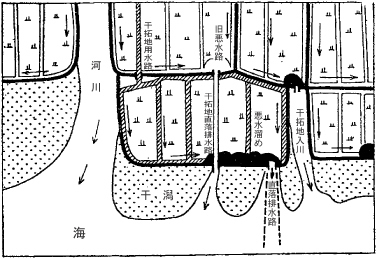

新しい干拓地が前進するほど、用水確保は困難になります。また古い干拓地の排水も妨げられます。そのため近世には、さまざまな用排水技術が考え出されました。もはや単なる築堤技術にとどまらず、干拓地全体の水循環システムを設計する必要が生じたのです。

図5 近世工法書にみる柵〔しがらみ〕工法模式図

大石慎三郎校訂『地方凡例録』下巻(近藤出版社、昭和44年)より

図6 新旧干拓地の用排水システム

菊地利夫『新田開発』(古今書院、昭和52年)より

〔参考文献〕

菊地利夫『新田開発』(改訂増補、古今書院、昭和52年)。佐賀県耕地協会『佐賀県干拓史』(昭和16年、再刊昭和50年)。

戻る