現代編第2節/高度経済成長期の尼崎5/都市の変貌、市民生活の変化(山崎隆三・地域研究史料館)

50万都市となる

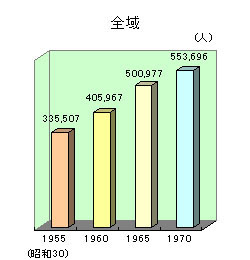

戦後復興期に引き続き、高度経済成長期の尼崎市人口は大きく増大していきます。昭和40年(1965)にはついに50万人を突破。昭和45年には55万人を越え、最高の数値を記録します。同年の人口密度は1k㎡あたり1万1,318人と、全国の人口30万人以上の主要都市中、第3位を占める過密ぶりでした(国勢調査による)。

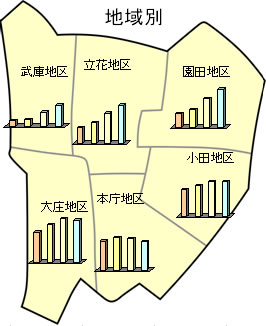

下のグラフを見ると、地域別では本庁・小田・大庄〔おおしょう〕の南部3地区の人口が頭打ちとなる一方で、立花・武庫・園田の北部3地区が急激に人口を増大させていることがわかります。昭和45年の時点では未だ南部人口の合計が北部を上回っていますが、昭和40年代後半には逆転することになります。

人口増加の要因としては、出生数と死亡数の差である自然増と、転入・転出人口の差による社会増があげられます。社会増の大きな部分を占めたのは、高度成長前半期に日本各地から職を求めて尼崎市に来住した、若年層を中心とする労働人口でした。

この社会増が、昭和35年以前は自然増を上回っていました。しかし、昭和30年代後半には社会増が減少、40年には自然増を下回り、さらに43年以降は転出人口が転入人口を上回る(=社会増がマイナスの数字を示す)ようになります。

この人口動態の変化は、昭和40年頃を境に、尼崎市が労働人口を吸収して膨張〔ぼうちょう〕する都市から、人口が頭打ちとなりやがて流出していく都市へと変化を遂〔と〕げたことを意味していました。昭和45年以降は転入・転出人口の差のマイナスが自然増を上回り、人口の実数そのものが減少していくことになります。

五合橋線の住友金属付近を南へ急ぐ通勤風景。昭和30年代と思われます。(市広報課写真アルバムより)

昭和41年頃の市域北部。農地が広がっていた区域にも区画整理・住宅開発が進められました。(『市制50周年記念誌あまがさき’66』より)

戻る高度経済成長期における尼崎市人口の推移

国勢調査による各年10月1日現在の人口

『尼崎市史』第9巻より

各地区とも「全域」グラフと同じく1955年、1960年、1965年、1970年の国勢調査による10月1日現在の人口をグラフ化

戻る消費生活と住環境の変化

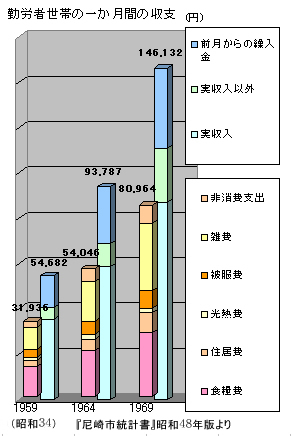

高度経済成長は、市民生活の面でも大きな変化をもたらしました。下のグラフに見られるように、尼崎市内の勤労者世帯の収入合計と実支出を、昭和34年と44年で比較すると2.5~2.6倍となっており、消費者物価指数の上昇を考慮に入れても実質1.5倍以上の伸びを示しています。余裕の生じた分は、教養娯楽費や交際費が多くを占める雑費が大きく金額を伸ばしており、また収入と実支出の差が大きくなった分、定期的に貯金できる家計構造に変化したことがわかります。

生活も大きく変化しました。後掲の表から、昭和45年の時点で洗濯機・掃除機・冷蔵庫といった電化製品がすでに高い比率で普及し、テレビは白黒からカラーへと移行する時期であったことがわかります。その一方で電子レンジやクーラー、ステレオ、乗用車などはまだ多くの家庭にとって贅沢〔ぜいたく〕品であり、カラーテレビとならんでこれから購入したいと希望する世帯の比率が高い商品でもありました。

住環境の面でも、高度成長とともに1世帯あたりの人数が減り、1人あたりの畳数が増加するなど、生活条件の改善が見られました。それは同時に、核家族化がすすみ、旧来の家庭・家族のあり方が大きく変化しつつあることを意味していました。

「実収入以外」の収入は貯金引き出し、借入金など。「非消費支出」は税金、社会保障費など。「雑費」は医療費、衛生費、交通通信費、教育費、教養娯楽費、交際費など。

急激に増大する収入合計と実支出との差額が、翌月への繰越金や貯金にあてられます。また実支出が伸びた分、衣食住の経費に比して雑費が比率を伸ばしていることがわかります。なかでも特に教養娯楽費と交際費が大きなウェートを占めました。

| 電気洗濯機 | 91.4 |

| 電気掃除機 | 79.7 |

| 電気・ガス冷蔵庫 | 92.2 |

| 電気・ガス炊飯器 | 83.9 |

| 電子レンジ | 1.4 |

| 電気・ガスストーブ | 41.6 |

| ルームクーラー | 6.4 |

| 白黒テレビ | 84.5 |

| カラーテレビ | 37.3 |

| ステレオ | 33.1 |

| カメラ | 67.7 |

| ピアノ | 3.8 |

| 応接セット | 13.5 |

| 乗用車 | 12.0 |

『尼崎統計季報』No.40(昭和46年6月)より

| 1955年 (昭和30) |

1960年 | 1965年 | 1970年 | |

| 平均世帯人数 | 4.33 | 4.02 | 3.57 | 3.33 |

| 1人あたり畳数 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 4.7 |

『尼崎統計季報』No.44(昭和47年6月)より

「住宅に住む世帯」とは、全世帯のうち寄宿舎等に住む世帯を除いたもの

戻る

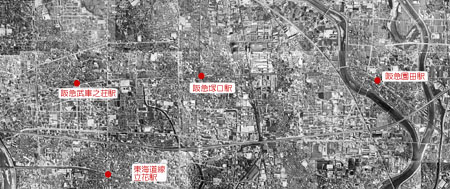

航空写真に見る市域北部の住宅地開発

昭和28年撮影

昭和48年撮影

2枚の航空写真を比較すると、戦後復興期から高度経済成長期にかけて、市域北部の住宅地化が劇的にすすんだことがわかります。

昭和28年には、阪急や東海道線の駅周辺を中心に開発された住宅地や工場敷地の間に広範に広がっていた農地は、高度成長を終えた昭和48年には、もはやこの縮尺では見わけることすら困難です。

『市制50周年記念誌あまがさき'66』より

上の写真は、西武庫公園に隣接して日本住宅公団が建設した西武庫団地(72棟2,192戸、昭和37年管理開始)です。市域に造られた最初の大規模団地でした。

戻る

生活の一コマから…

東富松〔とまつ〕の団地にて(『月刊あまがさき』昭和44年6月号より)

時代とともに家庭の風景も変化を遂げていきます。市の広報誌の取材のため撮影された写真には、ベランダに洗濯物を干す団地の一室で、趣味のプラモデルを手に父と娘が会話する様子が写し出されています。

家族だんらんの居間に置かれたテレビや、右手にある化粧品容器が載った鏡台が時代を感じさせます。

路地の風景(昭和47年頃撮影、市広報課写真アルバムより)

アパートが建て込む路地で遊ぶ子供達。そんな狭い路地にあふれる自転車、三輪車、そして車。

自動車が普及し便利になる一方で、交通安全や道路渋滞が新たな解決すべき課題となっていきました。

「母の誕生日」

以下に紹介するのは、日新中学校の文集『早春』(昭和37年3月)に掲載された、当時の中学2年生の作文を抜粋編集したものです。

今日は九月二十日、母の誕生日だ。学校から帰ってすぐ、父と二人で買い物に出かけた。父はめったに買い物に行くことはない。市場に入ると父は昨日書いた紙切れをひらき、「ええと、なにを買うんやったかな」「あ、そうや、玉子十個や」玉子屋を見つけて十個買った。コロッケ五つ、なし五つ、とうふ二丁、キャベツ一個。「あ、そうや。お前はお母ちゃんに何をプレゼントするのや」と父が聞いたので、「自分で作ったケーキをプレゼントしようかなと思うてるねん」と言うと、父は鼻の上にしわを寄せて「家に帰ったら忙しいで。ごはんも、おかずもせなあかんし、そんなもん作られへんで。それより市場でなんか買〔こ〕うて行き」と言って百円くれた。僕は少しがっかりしたが、父に言われた通り市場で買うことにした。十五円のケーキ五つ、二十円のケーキ二つを買って、買物かごに入れようとしたが入らないので、左手に持って帰ることにした。父が漕ぐ自転車の後ろに乗っていて、手が痛くなった。父は目玉焼きを案外うまく作った。目玉焼きの皿にキャベツをそえた。母が帰ってきて「今日は何ごとや」と不思議そうな顔をして、ぼくたちを見た。母は「おいしい、この目玉焼き」と言って、「それお父ちゃんが作ったんやで」と僕が言うと、「お母ちゃんは世界一の子供を持ってしあわせや」と、ありがたそうに食べていた。

繁栄の影で

戦後、生活苦・住宅難から武庫川河川敷に住む人があり、尼崎市域においても国道2号線から阪神本線にかけてバラック集落がありました。ゴミを集めて売る「バタ屋」で生計をたてる世帯も多く、収入月額は平均1万円強と市内勤労者世帯平均の3分の1以下。住居は板張りや防水紙壁、トタン葺きなどで、水道なし、共同便所と居住環境は劣悪でした。

昭和36年4月、兵庫県は尼崎の399世帯1,197人、西宮・伊丹・宝塚の638世帯2,127人に対して立ち退きを命令します。尼崎市においては、7月28日に強制執行となりました。住民は県が今北・守部〔もりべ〕に用意したテントに収容され、冬に至るまでテント生活が続きます。昭和39年に東京オリンピックを控え、「都市環境浄化」が大きな課題となっていた時代のできごとでした。

武庫川河川敷 昭和31年6月、片岡敏男氏撮影

戻る