近世編第2節/成長する西摂地域1/西摂農村の経済発展と明和6年尼崎藩領上知(岩城卓二)

分断された藩領

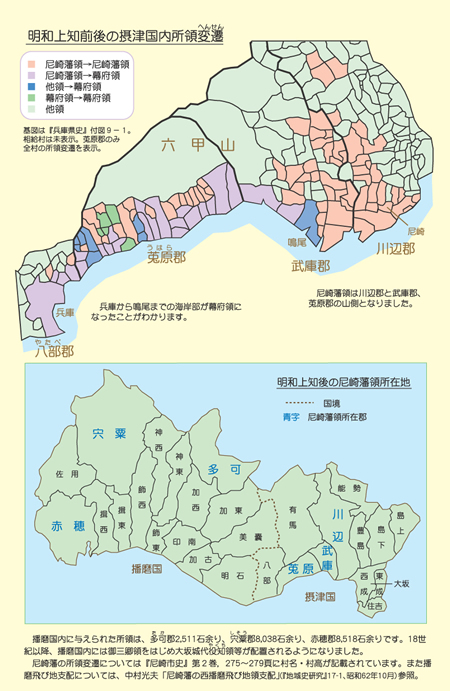

明和6年(1769)2月13日、幕府から呼び出された尼崎藩松平家の江戸留守居〔るすい〕役市川伊右衛門は、尼崎藩領の上知(あげち・じょうち)を命じられました。上知され、幕府領となるのは、武庫郡今津村から八部〔やたべ〕郡兵庫津までの海岸部の3郡24か村1万4千石余りで、豊かな経済地帯でした。一方、代わりに与えられたのは、尼崎城下からは遠く離れた播磨国多可〔たか〕・宍粟〔しそう〕・赤穂3郡の71か村でした。

この上知により元和3年(1617)の戸田氏鉄〔うじかね〕以来、西摂(摂津国西部)にまとまっていた藩領は、摂津国と播磨国に分断されることになったのです。

明和上知前後の摂津国内所領変遷/明和上知後の尼崎藩領所在地

戻る

西摂の経済発展

江戸時代、灯油の主要な原料は、菜種と綿実でした。灯油は日常生活に欠かせない商品であったため、幕府はその価格と流通に高い関心を持っていました。

18世紀になると西摂は、この灯油の一大生産地帯となりました。もともと西摂の村々では、菜種・綿生産が盛んでしたが、海岸沿いという立地条件を活かし、瀬戸内海を東上する他国産の菜種・綿実を大量に買い入れ、灯油を生産するようになりました。灯油を生産するには、菜種・綿実を絞る必要がありましたが、西摂には六甲山を源とする生田〔いくた〕川・都賀〔とが〕川・住吉川・芦屋川などの水力を利用した水車が次々に建てられました。都賀川沿いには、水車絞り稼ぎを専業とする住人が居住する水車新田という村が立村されるほどでした。

こうした絞油〔こうゆ〕業の発展に刺激されて、西摂の村々では、それまで以上に大規模に菜種作が行なわれるようになります。18世紀の西摂は、絞油業によって著しい経済発展を遂〔と〕げていきました。

幕府の流通統制

大坂は、「天下の台所」と言われるように、全国経済の中心地でした。経済力の高い西日本各地を中心に、米・綿・酒・醤油等々さまざまな物資が大坂に運ばれ、全国に出荷されました。「将軍のお膝元」である江戸も、実は多くの商品を大坂からの移入に頼っていました。そのため、大坂を直轄地とし、当地の商業・金融を統制すれば、幕府は全国経済を掌握できたのです。日常生活に不可欠な灯油も、各地の菜種・綿実が大坂に集められ、灯油に加工されて、江戸をはじめ全国に送られていました。絞油業は、大坂の代表的産業だったのです。

ところが、18世紀に入ってからの西摂での絞油業の発展が、こうした全国経済の仕組みを揺るがすことになりました。大坂に送られるはずの菜種・綿実を西摂の村々が途中で買い取ってしまい、さらに灯油も大坂の油問屋を経ずに、直接江戸や各地に売りさばいたからです。当時、大坂の絞油業は人力絞りが中心でしたが、西摂では生産性の高い水力が利用されたため、西摂は大坂を脅〔おびや〕かすようになっていきました。

そこで、幕府は寛保3年(1743)、流通統制に乗り出します。それは、「近年灯油の価格が高騰〔こうとう〕しているので、各地で生産された菜種・綿実は必要分以外は大坂へ送ること。兵庫・西宮や西国から江戸への灯油直送は禁止する」というものでした。また、兵庫・西宮の絞油業者は、大坂と同じくらいの値段で、菜種・綿実を買い取るように命じられました。

この触〔ふ〕れで、兵庫・西宮のことが明記されているように、幕府は、灯油流通を乱す元凶は尼崎藩領である西摂の村々だと考えていましたが、幕府がとった統制策は、思ったような効果を上げることができませんでした。そこで、宝暦9年(1759)には、他国より大坂に運ばれる菜種・綿実を西摂の絞油業者が買い取ることだけでなく、西摂の村々で生産された菜種・綿実を周辺の絞油業者に売ることも禁止し、大坂の問屋に売るように命じました。

この触れを受け取った幕府領の村々は、西摂での菜種・綿実売買が禁止されたと理解しましたが、尼崎藩領では、藩領の村々が、藩領内の絞油業者に売ることは構わないと解釈し、売買を続けました。幕府も尼崎藩領内での売買を禁止することはできず、黙認せざるを得ませんでした。絞油業が展開する兵庫・西宮等西摂の村々の多くが尼崎藩領である限りは、幕府政策の実効性は限界がありました。

明和年間の攻防

明和3年、幕府は、菜種・綿実を購入して絞油業を行なうことを全面禁止とし、自作の菜種・綿実で生産された灯油もすべて大坂の油屋に送ることを命じました。宝暦九年令では黙認されていた尼崎藩領の絞油業者が、藩領内の村々から菜種・綿実を買い取ることも明確に禁止したのです。

当然、藩領の村々は激しく反発しました。明和3年令のように、藩領内での売買も禁止され、生産した菜種・綿実を大坂の問屋に売買していては経費が嵩〔かさ〕み損をするので、これまで通り藩領内での売買は認めてほしい、と幕府に願い出たのです。

灯油をめぐって幕府が何度も流通統制を試みたこの18世紀半ばというのは、大坂が中央市場としての役割を果たせるように、幕府が灯油統制以外でもさまざまな政策を打ち出した時期です。大坂周辺の村々にも、さまざまな規制をかけようとしました。たとえば、村々の質屋・古手〔ふるて〕屋の統制もそのひとつでした。

宝暦10年、幕府は大坂町人の願いに応〔こた〕えて、摂津・河内の質屋・古手屋を株仲間化し、統制を加えようとしました。質屋・古手屋は、犯罪捜査にも関係することから、大坂では、早くから株仲間化されていましたが、摂津・河内の村々はその対象から外れていました。尼崎藩領では、藩が株仲間として公認していたこともあって、幕府の政策には反対しました。翌年にも同じことが試みられましたが、やはり村々は激しく反対しました。

ところが明和元年になると、幕府は、以後は大坂の株仲間に入らない質屋・古手屋は営業を認めないとする強硬な姿勢を打ち出しました。藩領の質屋・古手屋は一致団結して強い反対を表明し、休業という対抗策に打って出ようとします。幕府は、尼崎藩に対して説得を命じますが、藩は領内質屋・古手屋の意向をくみ、強い態度に出ませんでした。

大坂周辺の村々にも統制を及ぼそうとする幕府の方針は、質屋・古手屋問題のように藩領村々の抵抗にあい、スムーズに運ばなかったのです。たとえ譜代〔ふだい〕大名領であっても、幕府がその支配に手を出すことは容易ではありませんでした。

幕府がもっとも掌握したい西摂の村々が尼崎藩領であることは、幕府にとって不都合となりました。明和6年の尼崎藩領上知は、幕府が大坂周辺を統制するうえで不可欠な政策でした。

上知の翌年、幕府は明和3年令を改正し、大坂の株仲間に加入したうえで、村々でも絞油業を行なうことを許可しました。生産した灯油は、大坂の油屋に送らなければなりませんでしたが、上知を境に、幕府の政策は大きく転換しました。それは、西摂を幕府領としたことで、尼崎藩の影響力が及ばなくなったからでした。

幕臣植崎九八郎の批判

この上知に、ひとりの幕臣が鋭い批判を浴びせました。名は、植崎九八郎。幕府の下級家臣でしたが、何度か、幕府政治を痛烈に批判する上書〔じょうしょ〕を提出したことで知られています。

植崎が、尼崎藩領明和6年上知を批判する上書を認〔したた〕めたのは、上知から30年以上経った享和2年(1802)のことでした。

植崎は、「尼崎城は海陸交通の要の場所に位置し、尼崎藩は、兵庫・西宮に陣屋を置き、要の城として十分な備えをしてきた。たとえば、兵庫・西宮を諸大名が通行すると大坂に連絡し、兵庫に入港した船舶は検査してきた。また、大坂で大火があったときは、消防のためではなく、非常事態に備えるために多くの手勢を差し出してきた。そして、そのたびごとに、領内の村々に人足を申し付けてきた。このように尼崎城主は小家ではあるが、その役割は実に重大である。しかるに、明和6年に兵庫・西宮等を上知し、播磨国に替え地を与えてしまった。何の落ち度もないにもかかわらず、ときの長崎奉行石谷〔いしがや〕淡路守の意見を聞き入れ、経済的観点から上知を断行してしまった。その結果、兵庫・西宮の警衛にも支障が出ている。これから先、非常事態が発生しても、替え地である播磨国から人足を動員していては、十分な対応ができない。これでは、尼崎城は裸城であり、近年の海岸防備にも対応できない」と、尼崎藩の軍事的役割を述べたうえで、明和上知を厳しく批判し、藩領をもとの状態に戻すよう上申しました。

大名が軍隊を動かす場合、武器・食料等を運搬する人足は不可欠で、通常は領内村々から百姓が動員されました。植崎は、兵庫・西宮が幕府領になったことで、尼崎藩が海陸交通の警衛を十分に果たせなくなったことと、藩が軍事行動を起こすために不可欠な人足をすぐに調達できなくなったことを問題視したのです。

この上書が認められた享和2年は、外国船が日本の近海に姿を見せ始め、対外的緊張が高まりつつあった時期でした。そういう情勢のなか、植崎は京都・大坂という枢要〔すうよう〕の地周辺の海岸防備が余りにも弱体化していることに危機感を持ち、それをもたらした明和6年上知に批判の矛先〔ほこさき〕を向けたのです。

植崎が述べるように、尼崎藩は大坂の西の守りという軍事的役割を担っていました(本編第1節3参照)。しかし、平和な時代が長く続くと、軍事よりも経済問題が重要視されるようになりました。明和6年上知とは、大坂周辺に対する幕府の認識が、軍事よりも経済に重きを置くようになったことを象徴するできごとでした。そして、それからわずかのちに、外国船の来航によって軍事的問題が浮上してきたとき、植崎のような論調が登場しました。

軍事と経済、どちらを重視するかによって、尼崎藩の位置付けは大きく異なったのです。

戻る