近世編第4節/幕末動乱期の尼崎2/窮乏する藩財政(岩城卓二)

領民の借金が領主財政を助ける

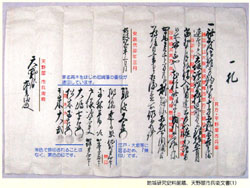

次の史料は、安政2年(1855)3月に尼崎藩の重役が、城下中在家〔なかざいけ〕町の魚問屋天野屋市兵衛に借銀の返済を約束した証文です。

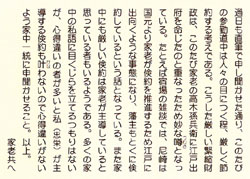

領主が領内の富裕者から借銀することは珍しいことではありませんが、この借銀はいささか事情が異なります。天野屋は平野屋吉兵衛とともに大坂の淡路屋権四郎から銀15貫を借り、それを藩に融通〔ゆうずう〕したのです(傍線①)。つまり淡路屋→天野屋・平野屋→藩と調達されたこの銀は、藩→天野屋・平野屋→淡路屋という経路で返済されるのです。これだと藩はそもそもの銀の出所である淡路屋への返済義務はなく、淡路屋から返済を迫られるのは天野屋と平野屋で、藩からの返済が滞〔とどこお〕ると両人が困ります。そのため、「どんなことがあっても両人に難儀はかけない」(傍線②)と、藩の重役が約束しているのです。

平野屋吉兵衛は、幕末期に城下市庭〔いちにわ〕町で塩問屋などを営んでいた富裕な商人と思われます。借銀を重ね多額の債務を負う藩が借銀を依頼しても、大坂町人は容易に首を縦に振ってくれません。そこで富裕な城下商人の信用で借銀させ、それを藩に融通してもらうという方法を採ったのです。

こうした借銀方法は尼崎藩に限らず広く行なわれており、村々もその対象となりました。領主からの返済が滞り、結局、返済義務を負う領民が立て替えなければならないことも少なくありませんでした。

安政2年「尼崎藩より天野屋宛借銀返済証文」

安政6年の藩財政見積もり

幕末期の尼崎藩財政は他の領主と同じく、深刻な歳出超過の状態でした。

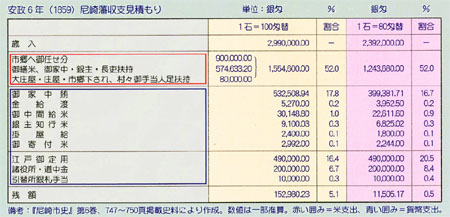

下の表は安政6年に大庄屋たちが藩に提出した財政見積もり帳の数値です。

まず収入となる年貢高は、2万9,900石とされています。過去5年間の平均は2万9,300石余りですので、やや多めの見積もりということになります。ほかに、銀納分4,694匁〔もんめ〕余りがあげられていますが、これは以下の支出計算には反映されていません。

次に支出は米と貨幣に大別されます。赤色の囲みが米支出、青色が貨幣支出です。そしてこれらを米相場の高下を考え、1石=銀100匁、80匁、70匁の場合で計算し、どれくらいの額が藩の手元に残るかを見積もっています(表では100匁・80匁のみを比較)。

1石=100匁替えを例にすると、収入は2,990貫(1貫=1,000匁)となり、ここから家中の給米などを米で支払います。これを銀に換算すると1,554貫633匁余りとなりますが、見積もりでは10桁未満は切り捨てられています。さらに御家中賄〔まかない〕以下の貨幣支出を引くと152貫980匁余りが残る見積もりになるというわけです。

これを1石=80匁替えの場合と比較すると、他の費目が収入に占める割合は同じか、減少するのに対して、江戸御定用以下3費目は増加しています。これは、貨幣支出となる他の費目が米相場の高下で変動するのに対して、3費目だけは額が固定されているからです。とくに490貫も支出する江戸御定用の割合が大きく上昇し、これが残額の大幅な減少につながっています。

この江戸御定用とは尼崎藩江戸屋敷の経費で、この支出の多さが、尼崎藩だけでなく諸藩の財政を悪化させる大きな要因でした。華やかな文化が花開く大消費都市である江戸と本国との二重生活を強いられるという幕藩体制の仕組みが、藩財政を窮地に追い込んでいたことがわかります。

そして、米相場の高下が藩財政を左右したこともわかります。米価が下落し、諸物価は高騰〔こうとう〕するという18世紀半ばから続く経済状況は、領主財政にとって深刻な問題だったのです。

戻る

借銀返済のための借銀

安政6年、尼崎藩は総額銀8,290貫もの莫大な借銀を抱えていました。これは歳入の約2.8倍にも及びます。

大庄屋たちはその返済計画も練り、10年以上かかりますが、完済する見積もりを立てました。実はこうした財政見積もりはそれまでにも何度もなされましたが、ほとんどその通りにことはすすまず、挫折を繰り返してきました。

藩の財政見積もりがわかる早い例が文政11年(1828)です(後掲のグラフ参照)。このときは年貢収入が3万500石、1石=銀55匁で計算されています。

歳入には年貢・運上〔うんじょう〕のほかに家臣団の上米〔あげまい〕が計上され、20%も占めています。上米は家臣団が給米の一部を藩に上納するというもので、上納という体裁をとりますが、要は賃金カットです。家臣団・中間〔ちゅうげん〕などへの給米、いわば人件費は尼崎藩の場合、歳出の20~40%程度占めたと思われ、この削減は不可欠で、諸藩でも同様の措置がとられました。

しかしその程度では財政を好転させることはできず、借銀に頼らざるをえませんでした。文政11年8月から12月の尼崎藩の支出を見ると、借銀返済が大きな割合を占めていたことがわかります(後掲の棒グラフ参照)。この借銀返済が足かせになって財政が思うように好転せず、また借銀を重ねるという悪循環にどんどん陥〔おちい〕っていきました。返済猶予を求めることが続けば、次第に、大坂や江戸の商人たちは借銀依頼を渋るようになります。かと言って米価の安値が続くなかでは、年貢増徴をしても大きな増収にはつながりません。

そこで藩がたびたび用いたのが講です。文化3年(1806)の郷中年賦〔ねんぷ〕講を例にすると、この講は藩の財務を司〔つかさど〕る掛屋〔かけや〕である泉屋利兵衛、川辺郡鴻池〔こうのいけ〕村(現伊丹市)山中新蔵、時友村松田嘉兵衛、五毛〔ごもう〕村(現神戸市)弥左衛門を講元に運営されました。まず1口10貫として40口、総額銀400貫を集め、全額を藩に融通します。藩は15年間で元銀と月5朱の利銀を返還し、それを毎年2回開く会合で、抽選によって返済者を決め配当するというものです(講についての詳細は、『尼崎市史』第2巻、第5章第4節を参照)。

しかし藩からの返済が滞り、出資者への償還は思うようにすすまず、中止して新講を起こすということが繰り返されました。さらに御用銀の賦課〔ふか〕も行なわれ、冒頭で紹介した迂回融資のようなことまで行なわれたのでした。

文政11年尼崎藩財政見積もり

戻る

繰り返された財政改革

天保5年(1834)、藩は西本願寺の財政再建で名を馳〔は〕せた大坂天満の町人大根屋小右衛門〔だいこんやこえもん〕を招き、財政改革を任せました。

大根屋は和泉国岸和田藩を手始めに西本願寺、尼崎藩、摂津国麻田藩、富山藩等々の財政再建に関わった人物です。財政のプロとして再建させたと言われていますが、その手法は詳しくはわかっておらず、尼崎藩における同人の活躍や具体的成果は不明です。大根屋は5年程度と年限を決めて財政再建に関わったと言われ、天保5年から5年程度に限ると、大根屋改革は一定の成功を収めたのかもしれません。しかし、天保年間後半になると財政悪化がすすみ、弘化2年(1845)には伊丹の酒造家としてよく知られている小西新右衛門と、笹屋勘左衛門に財政再建を委ねています。

こうした財政改革が繰り返されましたが、財政悪化は幕藩体制の仕組みそのものに起因する構造的なものであり、尼崎藩は莫大な借財を残したまま、廃藩置県〔はいはんちけん〕を迎えました。

藩主忠栄〔ただなが〕は積極的に財政再建をすすめました。大根屋を招聘〔しょうへい〕したのも忠栄時代のことです。有能な家臣を取り立て財政再建に当たらせました。片岡惣左衛門もそのひとりです(本編第3節2)。

しかし家臣団のなかには、財政危機を共有せず、倹約を命じられても、表面上取り繕〔つくろ〕うだけの者もいました。そこで嘉永6年(1853)忠栄は自分が率先して倹約していることを家臣たちに徹底するよう家老に命じました。(『尼崎市史』第6巻、741~745頁掲載史料を意訳)

専売制を目論む

幕末期藩政の中心にいた服部清三郎は慶応2年(1866)4月の書簡に、次のように認〔したた〕めています。

「御国産物追々御仕立ニ相成不申候てハ相叶申間敷、当時諸藩之様子承候処ハ公務其外諸向物入多付、御収納高斗ニてハ迚も御暮し相立不申ニ付諸藩共ニ競て産物取上ニ相成候由ニ御座候」

公務をはじめ出費がかさみ、年貢収納だけでは立ち行かなくなった諸藩が、競って専売制に乗り出していることを記しています。「産物取上」というのが、専売制のことを指しています。続けて、尼崎藩も糠〔ぬか〕・木綿〔もめん〕の専売に乗り出したが失敗したことにふれ、「土地生産之物ニて人間必要之品」であることが専売制成功の鍵を握っていると言っています。

服部が言うように、領内で生産される特定商品の仕入れ、販売を藩が独占して利益を得ようとする専売制は、近世中後期になると、全国の諸藩で行なわれるようになりました。尼崎藩でも鶏卵専売制、名塩〔なじお〕紙専売制に着手しました。

前者は天保10年から開始され、大坂・京都の資本と競合しないという点で利益が見込めましたが、市場が狭く、どの程度藩財政に貢献し、藩領経済を活性化できたかはわかりません。後者は嘉永3年(1850)、文政11年から所領となった有馬郡名塩村(現西宮市)で生産される紙を専売品にしようと藩が目論〔もくろ〕んだものです。しかし、大坂・京都資本を背景にした名塩紙漉〔すき〕仲間の激しい抵抗の前に挫折させられました。

さらに翌嘉永4年には、播磨の飛び地領で木綿の専売を試みますが、翌年には断念しています。また、慶応年間には杉原紙の専売制も目論まれています。これ以外に、糠の専売も試みられたようですが、詳しいことはわかっていません。

このように尼崎藩も次々と専売制を目論みましたが、いずれも大きな成功を収めることはありませんでした。ただ、幕末期に播磨の飛び地領でさかんに専売制が試みられたことは重要でしょう。これまで尼崎藩研究では、播磨の飛び地領は豊かな西摂〔せいせつ〕(摂津国西部)領に比べて重視されてきませんでした。しかし、大坂・京都都市資本の圧力が強く、所領といえども容易に統制できない西摂に対して、播磨は服部が求めた「土地生産之物ニて人間必要之品」があり、専売制成功の可能性もあったのではないでしょうか。案外、幕末期の藩財政の鍵を握っていたのかも知れません。

戻る

尼崎藩の藩札と専売制

尼崎藩財政を研究するうえで、藩札と専売制は重要な課題です。

藩札については『尼崎市史』第2巻をご参照ください。さらに研究を深めたい方は『図録日本の貨幣』(東洋経済新報社)を、尼崎藩の藩札については『地域史研究』掲載の関連論文をご参照ください。

専売制については作道洋太郎「尼崎藩の財政金融と泉屋利兵衛」(『地域史研究』3-2、昭和48年10月)、上村雅洋「尼崎藩の専売制度―木綿交易会所を中心に―」(『大阪大学経済学』29-3・4、昭和55年3月)、同「尼崎藩の木綿専売制度と銀札発行」(『地域史研究』10-2、昭和56年2月)などをご参照ください。

尼崎引替役所 10匁銀札 (天地187mm)

尼崎藩播州飛び地領の上郡〔かみごおり〕(現赤穂郡上郡町)で発行された1匁銀札(天地185mm)