近代編第3節/工業都市尼崎の形成6/地域の変化と人々の暮らし(井上眞理子・地域研究史料館)

工業都市尼崎が本格的に形成される明治末から昭和初期にかけて、現尼崎市域の人口は年々増加し、住宅地や工業用地は従来の市街地からその周辺へと広がっていきました。そういった変化は、地域や人々の暮らしにどのような影響を及ぼしたのでしょうか。

鉄道と道路

現尼崎市域においては、すでに明治7年(1874)に大阪・神戸間を結ぶ官設鉄道が開通したのに続いて、明治24年には旧尼崎城下から官設鉄道の神崎駅を経て伊丹町に至る川辺馬車鉄道が開通し、その後摂津鉄道、阪鶴〔はんかく〕鉄道、福知山線へと整備拡充されていきました。さらに明治38年には阪神電鉄が開業し、尼崎町中心部と大阪・西宮・神戸といった東西の市街地が結ばれます。大正期から昭和初年にかけては、これらに加えてさらに2本の重要な東西交通幹線である、阪急電鉄と阪神国道が開通することになります。

のちに阪急電鉄となる箕面〔みのお〕有馬電気軌道が設立されたのは、明治40年のことでした。同社は明治43年に梅田・宝塚間の営業を開始するとともに、大正2年(1913)には十三〔じゅうそう〕から分岐して伊丹経由で甲東村門戸〔もんど〕(現西宮市)に至る路線の免許を得て、当時創立準備中であった灘循環〔なだじゅんかん〕電気軌道との接続による阪神間直通・循環路線の実現に乗り出します。

その後、灘循環電軌が資金難となり、その買収・路線免許取得をめぐる箕面有馬電軌と阪神電鉄の対立・訴訟と箕有側の勝訴を経て、同社は大正7年2月に阪神急行電鉄と社名を変更し、阪神間直通路線建設に着手します。その際、当初計画の伊丹経由ではなくもっと南を通る、より直線的な路線に変更されたため、伊丹町や園田村などから強い反発がありました。このため、最終的にはやや当初案に近づけた塚口経由の路線が決定され、さらに塚口・伊丹間に支線が設置されることとなります。大正9年7月16日、梅田・神戸間の神戸本線(30.3㎞)と、塚口・伊丹間の伊丹支線(2.9㎞)の営業が開始されました。

この時点で、現尼崎市域に設置された駅は、立花村塚口集落の南西、園田村森地内に開設された塚口駅のみであり、園田駅・武庫之荘駅が開設されるのはこれよりのち、昭和10年代のことになります。

一方、大阪・神戸間を結ぶ新国道として大正12年12月に工事が開始され、昭和元年(1926)12月25日に開通したのが阪神国道(現国道2号)です。かつての中国街道である旧国道は、屈曲しているばかりでなく道幅が1間(1.8m)から3間とせまく、明治期から大正期にかけて荷馬車や自転車、自動車などの交通量が増すなか、ことに尼崎や西宮といった江戸時代以来の町場においては通行に大きな支障をきたしつつありました。新国道はこれを解消する目的で計画されたもので、尼崎においては既存の市街地よりも北の田園地帯を直線的に通過していました。その道幅も、当初は12間と予定されていたものが、阪神国道電軌(のち阪神電鉄の国道線となる)が通ることとなったため15間に拡張されました。

こうして開通した阪急神戸本線や阪神国道の沿線には、次項に見るような宅地開発や耕地整理がすすめられ、新たな市街地が形成されていきました。

昭和戦前期の阪神国道、玉江橋より西を望む

(地域研究史料館所蔵絵はがきより)

新たな市街地の形成

明治末から大正期にかけて、大阪市中や尼崎旧城下といった既存市街地の人口が急増するなか、郊外の新たな住宅地需要が高まっていきます。

現尼崎市域においても、その需要に応じて、新たな市街地が形成されていきました。

塚口土地による宅地開発

明治43年に箕面有馬電軌が開業して以降、箕有・阪急の沿線に次々と新たな住宅地が開発されていきました。大阪近郊区域に良好な郊外住宅地や観光地を用意し、大阪への通勤人口を誘引して電鉄経営を軌道に乗せるというのが、同社を率いる小林一三〔いちぞう〕の経営戦略であり、沿線宅地化事業もしばしば阪急自身によってすすめられます。

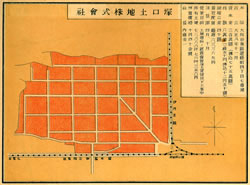

しかしながら阪急塚口駅の場合、当初開発を進めたのは塚口土地株式会社という別会社でした。山口銀行傘下の関西信託の系列企業として大正8年11月に設立され、駅の北西区域、塚口から東富松〔とまつ〕にかけての約7万3千坪を経営地として、土地分譲や建売住宅の販売、貸家経営など多彩な不動産事業を展開していきます。

これにより、それまで一面の田園地帯であった場所に、整然とした並木道路と水路によって区画が区切られ、庭付き一戸建ての近代的住宅が建ち並ぶ塚口住宅地が出現。これがさらに、昭和期の阪急自身による周辺宅地開発へとつながっていきました。

『土地会社要覧』(大五商店、大正10年発行)より

阪神国道沿線の市街化

阪神国道が建設される大正末から昭和初年前後、国道沿線となる当時の尼崎市域北西部、阪神尼崎駅から出屋敷駅にかけての北側一帯に、相次いで耕地整理事業が実施されました。竹谷〔たけや〕新田の一部、17.5haを対象に大正12年から昭和3年にかけて実施された竹谷新田耕地整理事業、西難波〔なにわ〕の一部、36.8haを対象に大正14年から昭和8年にかけて実施された西難波耕地整理事業、別所と東難波の一部、64.5haを対象に大正14年から昭和10年にかけて実施された尼崎市北部耕地整理事業の3事業です。

土地区画整理ではなく耕地整理の手法をとっているものの、その目的とするところは宅地・商業地といった市街地の開発でした。施行主体はそれぞれ地元土地所有者からなる耕地整理組合でしたが、いずれの組合とも多くの期間、現職の尼崎市長が組合長を務めており、さらに尼崎市が技術面や事務のうえでの指導監督にあたりました。

これらの事業により、阪神尼崎・出屋敷両駅の北側から阪神国道沿線にかけての商業地・住宅地が開発され、さらに阪神電車と国道に沿って、東西に市街地が広がっていきました。

尼崎市北部耕地整理事業ならびに周辺区画整理施行区域

戻るまちのにぎわい

阪神国道が開通すると、沿線に新たな繁華街〔はんかがい〕が形成されていきました。なかでも当時人気の高い娯楽場のひとつであったダンスホールが、昭和2年7月開業の「尼崎ダンスホール」(玉江橋)を皮切りに、昭和5年までに「杭瀬ホール」(昭和8年に「ダンスタイガー」と改称)、「ダンスパレス」(東長洲〔ながす〕)、「キングダンスホール」(大物〔だいもつ〕北口)と国道沿いに次々に開業します。当時、男女が体を密着させて踊るダンスホールは風俗営業の規制対象であり、大阪府が厳しく規制していたため、距離が近い小田村南部から尼崎市域の国道沿いにホールが進出したもので、「ダンス天国」と言われるほど盛況でした。

阪神国道沿いに新たな市街地が生まれる一方で、旧尼崎城下も大変なにぎわいを見せました。ことに旧街道筋の、東端の辰巳橋から東本町〔ほんまち〕、旧城郭〔じょうかく〕内を経て、西本町の西端・貴布禰〔きふね〕神社付近まで続く「本町通り商店街」は、明治期以来の繁栄を謳歌〔おうか〕していました。通りの両側には、呉服屋や蒲鉾〔かまぼこ〕店などといった老舗〔しにせ〕の商店や食堂などが軒をつらね、年末の誓文払〔せいもんばら〕いの大売り出しになると、市内だけでなく阪神間一円から人々が集まりました。また旧城郭内には福知山線尼崎支線の尼崎駅(のちの尼崎港駅)があり、付近には市役所や郵便局、警察署、小学校や高等女学校などの公共機関が多く、市の中心部を形成していました。また庄下〔しょうげ〕川に架かる西大手橋のたもとには、栄倶楽部〔さかえくらぶ〕や桜井座といった映画館や芝居小屋、カフェーや遊技場といった娯楽施設が建ち並んでいました。

昭和戦前期の本町〔ほんまち〕通り商店街、東本町3丁目より東を望む(市広報課写真アルバムより)

戻る昭和初期の尼崎市街地図

井上眞理子 画

戻る都市環境の整備

都市化の進展とともにさまざまな分野で都市環境の整備がすすめられていったのも、大正から昭和初期にかけての時代の特徴のひとつでした。

そのひとつが、明治期以来の懸案であった武庫川改修工事でした。阪神国道建設工事に関連してようやく実施されることになり、大正9年8月に着工。分流である枝川・申〔さる〕川が埋め立てられ、阪神電鉄に売却されて甲子園の住宅地・娯楽運動施設となる一方、その売却益が工事費にあてられました。昭和3年には堤防工事が完成し、しばしば水害を起こしていた武庫川の治水は大きく改善されました。現市域西半部の農業用水をまかなう6つの取樋口〔とりひぐち〕を合併して、六樋として西昆陽〔こや〕地内に設置したのもこのときです。

旧尼崎城下の火葬場も、市街地から郊外へと移転されました。もともと、城下町の東西の入り口にあった東墓(杭瀬)と西墓(竹谷〔たけや〕新田)の火葬場が、市街地の広がりとともに衛生上問題とされ、大正2年3月に尼崎士族団による尼崎葬儀株式会社が創設され西難波に火葬場を新設。大正14年には市が同地に西難波墓地を新設し、西墓は廃止されました。下の絵は、明治末から大正初期頃の西墓付近を描いたもの。西墓と火葬場のありし日の風景がうかがわれます。

林夘之松企画・発起、岸田周一企画・資料 調査、安孫子朝文画「明治末期より大正五 年頃を偲〔しの〕ぶ 竹谷新田村及出屋敷絵図」より (部分)

戻る紡績工場の女子労働者たち

明治の中頃、尼崎町の東端に現れた尼崎紡績の大きな煙突は、人々を大いに驚かせました。それから30年ほどの間に大阪合同紡績神崎工場(小田村今福、大正3年開設)、大阪製麻〔せいま〕(同長洲〔ながす〕、大正6年開設)、モスリン紡織戸ノ内工場(園田村戸ノ内、大正12年開設)などの紡績・織物工場が、現尼崎市域に次々と生まれます。なかでも尼崎紡績は企業合併を繰り返して大正7年には大日本紡績となり、また大阪合同紡績は昭和6年に東洋紡績に吸収合併され、いずれも日本屈指の綿糸紡績企業へと成長していきます。

大阪合同紡績神崎工場は、昭和2年には精紡機15万6千錘〔すい〕、織機〔しょっき〕1,490台の日本最大規模の設備を備え、東洋紡に合併されたのちも同社の主力工場でした。そこでは、「女工」と呼ばれる女子労働者たち2千人以上が働いており、その多くは尋常小学校卒業と同時に、募集人に連れられ北陸など地方から働きに来た少女たちでした。

紡績現場の労働条件は、紡績業勃興〔ぼっこう〕期には細井和喜蔵〔わきぞう〕の著書『女工哀史』に見られるような過酷なものでしたが、大正期から昭和期にかけては工場法の施行・改正により深夜業が禁止されるなど、徐々に改善されていきました。

やや時代がくだる昭和10年代、新潟県南魚沼郡から神崎工場に集団で就職した少女たちの回想によれば、早朝から深夜に及ぶ操業時間を2交替で働いており、リングと呼ばれる精紡機の前で糸が木管に巻かれるのを監視するのがおもな仕事でした。糸が切れるときが一番辛く、食事の時間がなくなることもあったと言います。

「切れたらすぐにつながないと、綿がローラーに巻きついてだんだん大きくなり、『だんご』と呼ばれる状態になります。すると、隣まで糸が切れてしまうのです。あちこち走り廻って、つないでもつないでも糸が切れる日があります」(『地域史研究』14-1・2掲載、関サイ「わが青春の神崎工場」より、昭和59年11月発行)

写真は、昭和7年に東洋紡が発行した『設備写真帖』に掲載された、女子労働者たちのための和裁教授風景です。どの工場で撮影されたものか不明ですが、神崎工場の寄宿舎においても同様の裁縫教室をはじめ、幅広い教養を身につけるための法話やダンスの時間などが設けられており、これらはいわゆる「花嫁修業」としての役割も果たしていました。遠足や運動会などの年間行事もあり、皆楽しみにしていたということです。

東洋紡績発行『設備写真帖』(昭和7年)より

戻る